共聚焦顯微鏡作為現代生命科學研究中的工具,其能夠提供高分辨率、光學切片化的圖像,幫助科學家觀察細胞內部的精細結構。然而,傳統的共聚焦成像技術往往受到掃描速度慢的限制,這在一定程度上影響了實驗效率和動態過程的研究。近年來,隨著計算機技術和算法的發展,一系列創新的方法被提出以提高共聚焦顯微鏡的成像速度,從而推動了該領域的進步。

深度殘差神經網絡算法是其中一項突破性的進展。這種算法通過深度學習的方式優化了圖像重建的過程,能夠在保持甚至提升圖像質量的同時顯著加快成像速率。研究人員通過對不同生物結構的成像實驗驗證了這一算法的可靠性和實時性,證明了它在實際應用中的潛力。與傳統方法相比,采用這種新算法后,不僅可以減少數據采集的時間,還能降低對樣本的光損傷風險,這對于活體樣本尤為重要。

另一項重要成果來自于色散共聚焦成像技術的改進。通過實現50納秒的時間拉伸以及達到5赫茲的3D成像速度,這項技術較大地提升了三維成像的效率。光脈沖在時域和空間域中的分散特性得到了充分利用,使得時間-波長的關系更加靈活可調。這意味著研究者可以在更短的時間內獲取更多的信息,進而加速整個研究流程。此類技術的革新為快速獲取高質量的立體數據提供了可能,尤其適用于需要追蹤快速變化的生物現象的情況。

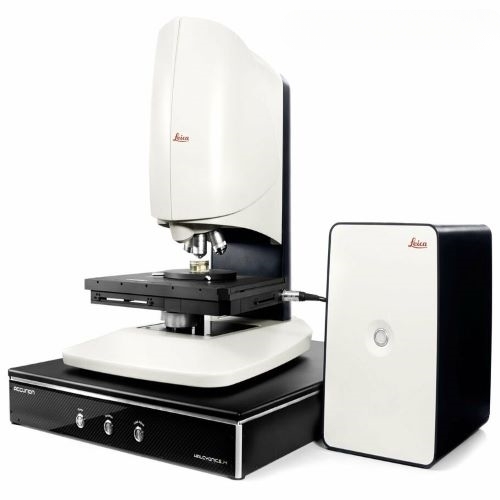

針對特定應用場景的需求,如三維表面輪廓測量,有團隊提出了基于掃描源的彩色共聚焦顯微鏡的新概念。這種方法不僅提高了成像速度,還增強了對復雜幾何形狀表面的適應性。通過調整光源參數和掃描策略,可以有效地捕獲到細微的高度差異,生成的表面形貌圖。這對于材料科學、微電子制造等領域具有重要的實用價值,因為它允許非接觸式的高精度檢測和分析。

解決激光共焦掃描顯微鏡往復式逐行掃描帶來的幀圖像數據分割難題也是一個關鍵方向。科研人員分析了系統掃描方式與振鏡實際運動之間的差異,并據此開發了一種新的數據處理算法。該算法能夠更好地處理因運動誤差導致的圖像失真問題,確保每幀圖像的準確性和一致性。這不僅改善了圖像的質量,也間接提升了整體成像的速度和穩定性。

值得一提的是由美國國立衛生研究院(NIH)領導的研究小組所開發的多視角超分辨率

共聚焦顯微鏡。他們將硬件設備與深度學習技術相結合,實現了分辨率十倍以上的飛躍,同時達到了對各類生物組織的高速高分辨率三維成像能力。這一組合不僅突破了傳統光學,也為實時觀測分子級別的動態過程開辟了道路。例如,在神經活動中鈣離子信號傳遞的研究里,這樣的技術進步讓科學家們得以清晰度見證生命的奧秘。

這些新算法和技術的應用正在逐步改變共聚焦顯微術的現狀,它們不僅提升了成像速度,還在保證圖像質量和細節還原方面取得了顯著進展。未來,隨著計算能力的進一步增強和算法優化的深入,我們有理由相信,更快、更清晰的共聚焦成像將成為常態,這將較大地促進生物學、醫學及其他相關學科的發展。無論是基礎研究還是臨床診斷,都將從中受益匪淺。